和紙人形美術館(山岡草常設館)

和紙人形美術館 山岡草常設館

和紙人形館では、山岡草先生の数多くの作品を所蔵しております。不定期ですが、展示替えを年に2回程度行っております。

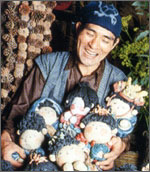

倭紙芸鄙美式人形宗家 山岡 草

生涯の創作の場を求めて旅する途中、夢に出てきた山家に巡り合う。そこに定住を決意し、昭和54年から平成7年に没するまで創作活動にいそしんでいました。彼の作品は、手すき和紙を草木染めし、それを渾身の力でひねり、絞り、縛る技法により生み出され、とても和紙で作られたとは思えないような類稀なものです。

生い立ち

山岡草(本名:山岡松太郎)は、紀州和歌山城近くの和歌山市内に生を受け11歳から華道を習い始め、23歳頃から和歌山市展・県展で上位の賞を受賞し、29歳から30歳頃までには知事賞、特選を受賞するなど斬新なデザインで注目を集めるとともに、嵯峨流の師範として多くの門下生を指導していました。

本格的に創作活動を開始

昭和40年(35歳)頃から和紙と花を組み合わせた作品を発表します。そして、昭和45年には、「倭紙芸鄙美式人形宗家(やまとしげいひなびしきにんぎょうそうけ)」として創作活動を開始します。昭和47年には、一大決心の上、惜しまれながら華道の師範を捨てて上京し、目黒区内に工房を構え、和紙人形の創作に専念します。

夢に見た山家を発見し大子町に定住

昭和54年、東京在住中に生涯の作品を創作する場所を求めて旅する途中、夢に出てきた山家に巡り合い、そこに定住します。ここで創作活動に没頭し、念願の作品を創作します。

このときのいきさつについて、残された彼のノートには、次のように書かれています。

「・・・鳥の名のついている「鷺の巣」というバス停でどうしても降りたくなった。早春のさわやかさに揺れている葦のところへ白サギが目の前にふわりふわりと下りてきて流木に羽を休めたのです。私は、白サギの飛んでいった山に向かってどんどん入っていった。・・どんどん行くほどに人家がまばらになり、・・・なつかしくふれたい気持ちになってきた。その時です・・わたしは、急に胸の高鳴りを覚える・・・どうしても、とめることができないひびきが・・・気がつけば人の気配がない鄙びた農家の前にわたしは、まるで足を地面につけた石の地蔵さんのように一点をみつめたまま、」ぢっと立っていた。子供の頃から見ていた夢とそっくりな山家の前で・・・私はただ立ったまま夢の続きを見ているようであった。本当に夢の中にいるのではないかと何度も確かめてみる。夢ではなかった・・と正気に戻った。ぽかぽかとやわらかい春の光の中で若草たちは精一杯の晴れ着を着て快く私を迎えてくれたいた。」

このようにして彼は、大子町山田の地に神の導きのようにたどり着くべきしてたどり着いたのです。そして、この空き家を借り、ニトリで移り住み、長い間の構想であった神々シリーズをはじめとする創作活動に本格的に取り組んだのです。

脳裏に浮かんだ生涯の作品

彼は、生涯をかけて創作する作品が脳裏に現れ、命がけで創作する決意をします。そのいきさつ については、残されたノートに次のように書かれています。「若い日に私は、母さんの病を治したい一念で滝の修行を続けた。雪のちらつく滝水のしぶきの 中で私の脳裏にあの優しい強い日本の神々の姿が浮かんだ・・・その時です、自分自身のこの手か ら尊い神々を生み出したい・・・だが、よく考えてみると神々を生み出すにはあまりにも私の年が若すぎる・・・いかにももったいないことだ。自分の心が許さなかった。それまでにできるだけ腕を磨き構想をまとめておこう。そして一日でも早く神の住む山に棲みついて自然の生きた命に触れて忍耐強い精神力を山里の体験の中から鍛えることだ。自分に押し寄せる山の厳しさを心と体で受け止めて心の炎を大きく燃やしながら命がけでやることだ。

手すき和紙と山里四季染

彼の作品は、手すき和紙を草木染めして使用しています。彼の草木染めは、和紙を染め、揉みこみ、乾かすという気の遠くなるような作業を経て、求める色を手にしています。 「紙を私は、私の心に映る紙の心を染め上げるのです。色は心・・心は色々というように大自然の中に息づいて生きている草木たちの喜びあふれる顔の色、その心の色こそ本当の日本の色だと思っている。(中略)大自然の色は、優雅で何か崇高に秘めた香気が漂っている。命をかけた色だからであろうか。春の命、夏の命、秋の命、冬の命、それぞれに太陽が変化をつけて染め抜いた自然の幸せの色は健康美にあふれた無限の神の色です。(中略)これら無限の山のすべての命の色こそ私が一生をかけてでもそれらの命に少しでも近づいて染め上げたいと念願している「山里四季染」だ。私の人形たちの色だと思っている。」

驚異の造形力と作品概要

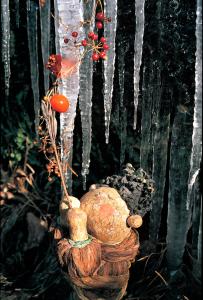

彼の作品は、人形ということばの持つ感覚とは異なる作品が特徴ですが、彼は人像(ひとかた)の群れとも表現しています。また、その造形力は山岡作品の代表作である「日本の神々」シリーズに強烈に現れ、「これが本当に和紙で作られたのか」と疑いたくなるほどの印象を与えます。さらに、彼の人像作品は、和紙を切り貼りするというのではなく、渾身の力でひねり、絞り、縛りにより生み出されて形を成しており、他に類を見ない稀なものといわれています。

作品の概要

作品を大別すると、「日本の神々シリーズをはじめ、テーマ構成の和紙人形群、屏風や板状の作 品群、写真作品」の三群となります。

和紙人形群約600体

この中で日本の神々シリーズは、若き日に彼の脳裏に浮かんだ神々であり、しかも、その作品 を作れるだけの「心とからだと技」を鍛えて創作した命がけの作品といえます。

屏風・板状群(約80品)

これらの作品群の多くは、未発表作品です。代表的な作品として、「雪の十日町・凧あげ・奥 久慈の秋山・神々の住むお山・梵魂」等の大作があります。

写真

写真作品は、「大地にあそぶ子どもたち」(写真集発行)と「野の花慈童観音」の2つのシリー ズに分かれています。大地にあそぶ子どもたちは、彼が子どもの頃に楽しかった感激を再度味わ いたいという想いから撮影したことが書かれており、この写真の中の子どもたちの姿は、彼自身の想い出そのものといえるでしょう。

主な経歴

|

昭和5年

|

和歌山市に生れる。

|

|---|---|

|

昭和14年

|

小学校4年生のとき、泣いている子に紙を丸めて持たせると笑顔に変わったのを見て、

紙の持つ不思議な魅力に興味を覚え、人形作りを始める。 |

|

昭和16年

|

華道を習い始める。

|

|

昭和22年

|

高校卒業後、和歌山市内の郵便局に勤務する。

|

|

昭和28年

|

華道で和歌山県展「奨励賞」受賞

|

|

昭和34年

|

華道で和歌山県展「知事賞」受賞

|

|

昭和40年

|

和歌山市内で、花と人形を組み合わせた斬新な個展を開催し、好評を博する。

|

|

昭和45年

|

「和紙を使って、ひなびた美しさを残していきたい。」と倭紙芸鄙美式人形宗家としての創作活動を始める。

|

|

昭和47年

|

人形作りに専念するため上京し、目黒区内に人形工房を構えて積極的に創作活動を展開する。

|

|

昭和47年から53年

|

個展を7回開催し、草木染めと和紙を用いた独特な作風と芸術性が多くの人々の支持を得る。

|

|

昭和54年

|

新たな創作活動の場を求めて全国を訪ね歩いている途中、「鷺の巣」という停留所の名に誘われて、

ふと降り立ち、豊かな自然が残る大子町の山田地区内がたいへん気に入り、定住を決意する。 以後、この地で「ひなびた美しさ」を求めて人形作りに没頭する。 |

|

昭和59年

|

東京・銀座ミキモトで個展

|

|

平成4年

|

東京・銀座ミキモトで個展

|

|

平成7年

|

多くの独創的な作品を残し、65歳の生涯を終える。

|

|

平成7年

|

遺族が、600体を超える人形をはじめとした全部の作品を大子町へ寄付。

|

展示場所

奥久慈茶の里公園和紙人形美術館 山岡草常設館

- 〒319-3543 茨城県久慈郡大子町大字左貫1920番地

- 電話番号 0295-78-0511

- ファクス番号 0295-78-0992

問合せ先

大子町教育委員会事務局 生涯学習担当

- 電話番号 0295-72-1148

- ファクス番号 0295-72-2016

- e-mail syougai@town.daigo.lg.jp

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは教育委員会事務局生涯学習担当です。

大子町立中央公民館内 〒319-3551 大子町池田2669

電話番号:0295-72-1148 ファックス番号:0295-72-2016

メールでのお問い合わせはこちらアンケート

大子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

- 2025年7月10日

- 印刷する