浅川ささら

由来・沿革

浅川のささらは、大字浅川の熊野神社(天応元年紀州熊野権現を勧請したのに始まります。)に伝わる獅子舞です。伝承によれば、元禄年間(1688年から1704年まで)、西金砂神社で田楽祭が行われ、その折浅川の氏子等も自製の獅子頭を持って参加しました。当時、領内の郷土芸能に深い関心を持っていた水戸藩第二代藩主徳川光圀(義公)は、折からこの祭事を鑑賞しており、浅川の獅子も公の御前で熱演したところ、その舞が妙技を極めたので、義公は大いに喜ばれ、褒美として公秘蔵の獅子頭3頭を賜わりました。そこで再び、拝領の獅子頭でお礼の舞を演じたところ、ますます義公の御満足を得、お褒めのことばを戴いたといわれています。現在の獅子頭は、この義公から拝領のもので、熊野神社の宝物となっています。

浅川のささらは、古来から近郷にその名が高く、浅川上の熊野神社、同下の真弓神社、また古来から縁故のある下野宮の近聿神社の出社祭典の神事に、神宮の厳粛な御祓いを受け、神輿の露払いとして出場するほか、20年毎の熊野神社正遷宮祭典に際して、奉納獅子舞を演じる習わしになっています。

浅川のささらは、伝承からすると、近世初期には既に行われていた獅子舞です。しかし、その起源、名称の由来については不明です。一般にいうささら踊りは、簓(ささら)や拍板(びんざさら)といった楽器が使われるのが通例ですが、浅川のささらではそれに代わり、太鼓を腹に抱え打ち鳴らしながら、お囃子の笛に合わせて踊ります。それは、獅子頭の形体とともに一つの特徴ともいえるものです。

装束

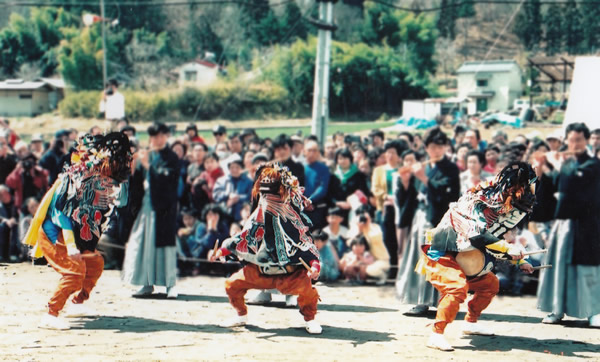

演技者は、舞手3名と囃子方の笛吹4名からなります。舞手3人の装束は、揃いの襦袢(じゅばん)に欅(たすき)がけ、かるさん、手甲(てっこう)、白足袋(たび)、麻裏草履(あさうらぞうり)をつけ、獅子頭をかぶり、胸下に太鼓をかかえ、両手にバチを持ちます。太鼓は、囃子に合わせてたたき、拍子をとります。襦袢とかるさんは、同系の総模様、生地は木綿で、赤系統の地に黄色、みどり等の模様を染め抜いています。かるさんは、裁着袴(たつつけばかま)で踏み込みにでき、すねの部分2か所を紐で結びます。ひざ下は一重結び、足首は二重結びです。襦袢の裾はかるさんの中に入れ、腰は前紐(2メートル位)と後紐1.5メートル位)で結びます。襷は哂(さらし)で、長さ1.4メートル、巾10センチメートル位、後背で蝶結びにし、余り布は垂らします。手甲は木綿で、色は黄、手の甲に指抜きがあり、中指を入れ、手首を紐で結びます。

囃子方の笛吹4人は、紋付羽織、袴、白足袋、麻裏草履、背襟に幣串を差し、竹の横笛を持ちます。

祭事と獅子舞

(1)渡御行列の獅子舞

祭礼の当日、神社から祭事場(仮宮)まで神輿が出社します。これを神輿渡御といいますが、その道中渡御行列の先頭にあって、出社する神輿の露払いとして「かいどう」という獅子舞が行われます。この獅子舞は、先頭が太郎獅子、次が女獅子、その後が次郎獅子の順で並び、中の牝獅子をはさんで2匹の牡獅子が恋の葛藤をするようなしぐさで舞が行われます。

(2)奉納獅子舞

出社した神輿は催事場に設けられた仮宮の祭壇に安置され、獅子舞はその庭前において奉納されます。この奉納獅子舞は、太郎獅子、女獅子、次郎獅子の順に並んで、10種の舞を行います。

10種の舞

- かいどう

祭典に際し、神輿の先導役として道中で舞うもの - いれは

「四海波静」の言葉の如く、世の中の平和を願う舞 - ひいらいとうらい

前途に希望をいだく開運の舞 - おひゃらひゃろう

世の万民が己の生業に精進する舞 - おかざき

衣食住の向上、五穀豊穣、商売繁盛を祈念する舞 - うたたね

すべての休みを象徴する「静」の舞 - ふっくつし

出陣の舞。勇ましい舞である。 - すっこまい

激動を意味する舞、最も厳しい舞である。 - ししんまい

勝利の光明を見いだした喜びを表現する舞 - とどのめ

天の神、地の神に感謝を捧げる舞

初発の「かいどう」は、既に神輿渡御の道中において行われていますが、舞芸の流れの順序として神前でも初めから演出されます。奉納獅子舞の時間は約30分。祭事が済み、獅子舞が奉納されると、神輿と獅子は祭事場に一泊して翌日帰社します。

演技を行う人の構成

演技者の7名は、浅川区内に居住する青年で、永住性のある嫡男の中から神への奉仕者として身体健康、品行方正、思想健実な者を厳選して決定します。新旧の交代は熊野神社の正遷宮祭典、即ち20年毎に行い、その間旧手によって新手を養成、教育し、新演技者は次期の正遷宮祭典、新手養成までの20年間は、獅子舞に関する技術と芸能の保存、維持、継承の責任を果たす義務を負います。現在の演技者は、平成27年の次期正遷宮祭典まで、技能の保持、伝承に当たります。また、熊野神社及び真弓神社の氏子で組織する「浅川のささら保存会」が設置されています。

- 区分:茨城県指定文化財

- 種別:無形民俗文化財

- 所在地:浅川3909(熊野神社)

- 指定年月日:昭和30年6月25日

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは教育委員会事務局生涯学習担当です。

大子町立中央公民館内 〒319-3551 大子町池田2669

電話番号:0295-72-1148 ファックス番号:0295-72-2016

メールでのお問い合わせはこちらアンケート

大子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

- 2025年6月9日

- 印刷する